中國的機器人采購量已是世界之最。但機器人密度僅是一些先進國家的1/17,比日本、韓國要少很多。自 2013 年起,中國成為世界最大的工業機器人市場,機器人使用密度在2014 年僅達到了 36 臺/萬人,滲透率還處于較低水平。

IFR(國際機器人聯合會)預計,2018年中國工業機器人市場銷量有望超越15萬臺,將繼續成為全球市場最強勁的驅動力。在機器取代人力的過程中,中國制造業會迎來新的發展機會,同時也為機器人行業打開了一些無法想象的市場增量空間。毫無疑問,機器人的廣泛使用會繼續催動、催化甚至倒逼機器人技術的發生和成長。

從這個角度來看,機器人行業普遍出現高估值被簡單解讀為泡沫是不公平的。機器人行業的高估值才會帶來對社會資本、技術和人才的虹吸效應。可是一味追求高估值同樣可能會讓剛剛崛起的中國機器人行業面臨重蹈“光伏泡沫”的隱憂。

現在金融機構都在找尋新的投資機會,機器人領域可能是資本方欣賞的所謂風口。但過熱過多的資本流入,反而會使產業偏離正常的發展軌道。目前在資本涌入刺激之下,短時間內中國已經涌現出幾千家機器人公司,跑馬圈地、重復建設、迅速擴張、惡性競爭、騙取補貼等亂象叢生。很多初創的機器人企業選擇放棄技術和商業模式的完善,轉而通過資本運作來炒作。更有一些魚目混珠的企業通過借助機器人概念來實現在資本市場圈錢自肥的目的。

據工信部初步統計,我國涉及生產機器人的企業超過了800家,其中超過200家是機器人本體制造企業,大部分以組裝和代加工為主,處于產業鏈的低端,產業集中度很低,總體規模小。同時各地方還有超過40個以發展機器人為主的產業園區。

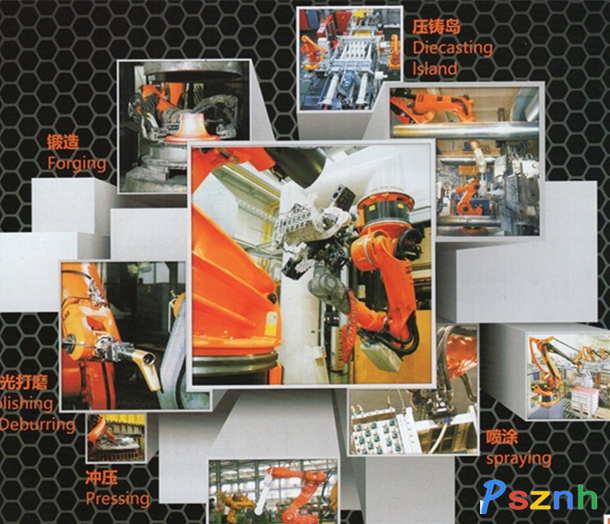

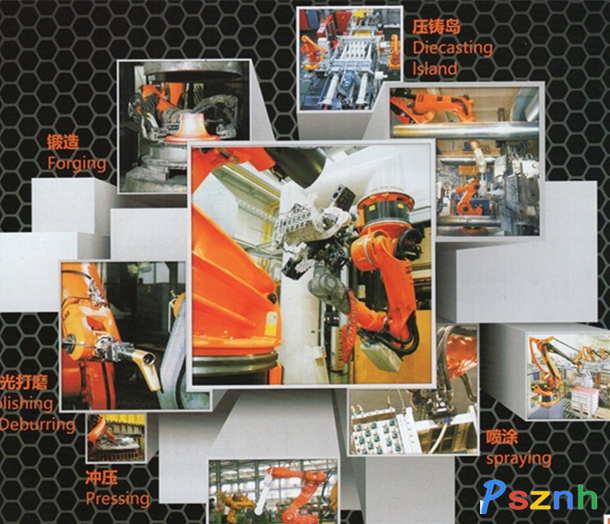

與之相對應的是,我國本土企業高端品牌機器人供給能力嚴重不足。應用于汽車制造、焊接等高端行業領域的六軸或以上高端工業機器人市場主要被日本和歐美企業占據,占到了85%的市場份額。

手機圖頁網

手機圖頁網